Oleh Nik Abdul Rakib Bin Nik Hassan

Kali ini di

dalam bulan Randhan, saya ketengahkan artikel berfokus kepada islami dengan Tajuk

Sifat Kritis Dalam Tradisi Pemikiran Islam. Sebuah tulisan Dr. Azhar Ibrahim Alawee

dari National University of Singapore. Isi tulisannya ada seperti berikut:-

Tradisi humanistik (bersifat kemanusiaan) mempunyai kehadiran yang kuat

dalam tradisi pemikiran Islam klasik, baik dalam ranah teologi, falsafah,

etika, hukum dan sastera (adab).

Sebagai suatu

gaya pemikiran, humanisme kritis memberi penekanan kepada kesedaran manusia

akan kehidupannya, bertanggungjawab dan berperanan dalam kehidupannya, dengan

mengenal pasti akan kekuatan dan kelemahan masing-masing.

Dimensi sosial

Islam menjadi bahagian terpenting dalam idealisme humanistik, yakni manusia itu

sayugia dipupuk sempurna melalui pendidikan, dengan akur akan kedudukan akal

yang tinggi, dengan memikul tanggungjawab etika, selain mengangkat kebebasan

dan ketinggian kerohanian.

Menyelusuri

sejarah pemikiran Islam, kita akan menemui pelbagai perspektif tentang

pendidikan. Suatu aspek pemikiran yang akan kita ketemui ialah gaya pemikiran

yang humanistik dalam aliran pemikiran Islam yang mana idea dan perspektif

mereka tentang pendidikan dapat kita jejaki juga. Humanisme kritis pernah

berdenyut dalam tradisi Islam dan itulah yang wajar kita gali dan bangunkan

kembali.

Tarif Khalidi mentakrif humanisme sebagai “suatu sistem untuk mengkaji alam dan masyarakat yang… keluar dari pengkhususan yang sempit dan mendekati pendekatan yang diskusif dan berbilang dimensi, sanggup menyelidik segala fenomena alam dan sosial dalam semangat yang toleran dan skeptis".

Tarif Khalidi

seorang ahli sejarah Palestin yang kini memegang Kerusi Shaykh Zayid dalam

Pengajian Islam dan Arab di Universiti Amerika Beirut di Lubnan

Alija

Izetvigobic, seorang pemimpin Muslim dari Bosnia mentakrifkan humanisme sebagai

“asas afirmasi manusia dan kebebasannya, yakni nilainya sebagai manusia.”

Pastinya dalam

masyarakat Islam, humanisme atau sifat berperikemanusiaan difahami sebagai

humanisme agama dengan afirmasi Tauhid menjadi terasnya.

Humanisme

kritis dalam tradisi Islam menyuguhkan agama sebagai pusat dalam pencerahan

manusia dan masyarakat. Dalam rangka falsafah kritis, kewujudan manusia itu

adalah pencapaian sa’adah (kebahagiaan) yang memiliki nuansa pembebasan,

melawan kesengsaraan manusia dan melawan apa jua bentuk fikiran yang membungkam

kebebasan manusia berfikir dan nuraninya. Keadaan ini boleh tercapai melalui

pendidikan adab dan pelatihannya, serta pendedahan kepada hikmah dan falsafah. Malah

era yang disebut sebagai zaman Islam klasik di mana beberapa sarjana telah

menyebutnya sebagai periode reinasans (tempoh kelahiran semula) Islam, dan di

situlah tradisi humanisme Islam dalam manifestasinya yang terbaik terungkap.

Bagi Al-Jahiz,

tokoh humanis Islam zaman klasik yang terbilang beranggapan bahawa segalanya

itu yang diturunkan kepada kita sebagai warisan (turath) adalah bagi kita yang

terkemudian hari untuk memeriksa, menghargai dan memilihnya. Para humanis dalam

Islam klasik melihat ilmu pengetahuan, sains dan hikmah yang mereka warisi dari

umat yang terdahulu seperti Yunani, Parsi, dan India, sebagai satu

tanggungjawab Muslim untuk membangunkan lagi dan menghargainya.

Hari ini,

idealisme humanistik berdenyut dan terlafaz dalam kalangan Muslim reformis yang

mengajukan rekonstruksi (pembangunan semula) masyarakat Islam lewat ijtihad

dalam pemikiran keagamaan dan rombakan idea pendidikan.

Jelas sekali,

tradisi humanistik bukan sahaja menyuguhkan cita-cita muluk untuk manusia

sejagat tetapi juga ia harus ada kemahuan untuk mengadun semangat kreatif

dengan pemikiran kritis demi menyempurnakan tugas transformatif sebagai

khalifah di bumi ini.

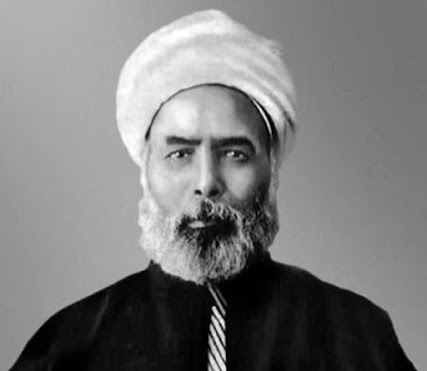

Setem Syria

dengan wajah Al-Jahiz, dikeluarkan pada 1968.

Pengiktirafan Akal Manusia

Menarik

diperhatikan tradisi rasionalistik (fikiran yang berasaskan logik) dalam Islam

itu boleh dianggap sebagai gerbang utama untuk pemikiran humanistik terbangun

dalam peradaban Islam. Dalam tradisi falsafah Islam, keunggulan akal ditekankan

sambil menepis kegerunan ortodoks tentang bahaya dan kekurangan akal pada

manusia.

Diperingatkan

oleh Hayyan at-Tauhidi bahawa: “Segala tumpuan ilmu ataupun kesalihan tidak

akan cukup untuk membentuk watak yang baik dan soleh, melainkan dengan iradat

akal". Ibn Hazm dalam bukunya al-Muhalla berpendapat:

“Seorang

mujtahid itu yang berijtihad tetapi terbabas lebih baik dari seorang yang

mengikuti secara taqlid walaupun taqlid itu benar.”

Menuntut ilmu

dan menguasainya hanya akan bermakna sekiranya ia ada matlamat untuk memberi

bakti atau sumbangan kepada orang lain. Menuntut ilmu hanya semata-mata kerana

ingin menuntutnya telah dikritik seperti yang disebut al-Ghazali,

“Sekiranya

seorang itu membaca seratus ribu perihal ilmu dan mempelajarinya dengan tekun

tetapi tidak ia mengamalkannya, maka ilmu itu tidak berguna kepadanya kerana

kebesaran ilmu itu terletak apabila ia diamalkannya.”

Dalam zaman

Islam klasik, menuntut dan menimbangkan secara falsafah bertujuan untuk

“membangunkan roh, menguatkan akal, memperbaiki akhlak, menyemai amal dan

menjauhi kejahatan.”

Sepertimana

yang dinyatakan oleh Hayyan at-Tauhidi. Bagi ahli falsafah, ilmu mereka

dianggap sebagai “puncak matlamat dalam pendidikan humanistik dan asas kepada

segala ilmu yang boleh menyampaikan kepada kesempurnaan manusia serta mencapai

kebahagiaan dan jalan selamat".

Pemikiran Humanistik dalam Era Moden

Hari ini,

idealisme humanistik terungkap dalam kalangan reformis Muslim yang mengajukan

rekonstruksi masyarakat Islam dengan mengambil jalan kembali kepada ilmu

filsafat (falsafah), ilmu sains kemasyarakatan, ilmu pendidikan dan pedagogi,

selain pembaharuan dalam pemikiran keagamaan Muslim.

Inilah yang

dikatakan pemikiran Muslim zaman ini perlu disegarkan kembali dari tradisi

humanismenya, yang dalam peredaran zaman telah terbeku dan dilupakan. Ini dapat

kita lihat dalam pengajuan, pembaharuan yang dibawa oleh Jamaluddin al-Afghani

yang terkenal dengan pengajuannya supaya dihidupkan kembali semangat

berfalsafah, sedangkan anak didiknya mengikut jejak yang sama, yakni Sheikh

Muhammad Abduh, Syeikhul al-Azhar yang terkenal dengan idea pembaharuannya.

Jamaluddin

al-Afghani merupakan antara pemikir paling awal dalam era moden ini yang

memperhatikan perlunya golongan ilmuwan dalam kalangan masyarakat Islam yang

bersikap kritis dalam permasalahan pemikiran dan perbuatan mereka. Al-Afghani

menyifatkan kemunduran masyarakat Islam disebabkan oleh pembekuan pemikiran

dalam kalangan alim ulama, yang sepatutnya menjadi penjaga dan penentu

kehidupan intelektual masyarakat Islam.

Antara

pembekuan yang jelas adalah penolakan terhadap falsafah. Juga kepimpinan

intelektual dalam masyarakat Islam sudah membeku dan tertutup. Ulama

tradisionalis (pendukung fahaman, ajaran, dan lain-lain berdasarkan tradisi)

hanya mempedulikan ilmu agama, mereka telah mengabaikan cabang ilmu yang lain,

malah memandang sepi terhadap apa jua ilmu dunia yang bagi mereka tidak akan

menyampaikan ke jalan akhirat.

Tanggapan

seperti itu harus diperbetulkan dan itulah antara agenda pembaharu Islam, di

saat-saat umat Islam terbelenggu dalam kemunduran dan penjajahan.

Membangunkan

pemikiran Islam memerlukan sumbu ilmu yang membuana dan membumi. Tegas

Al-Afghani, semangat falsafah itu membenarkan kita “untuk membicarakan hal

ehwal umum tentang dunia dan keperluan manusia".

Semangat

berfalsafah merupakan satu upaya yang menyebabkan manusia menjurus kepada

penelitian, dan secara kritis, membelek-belek idea yang terlazim, menganalisis

secara mendalam kerumitan-kerumitan dalam masyarakat dan fenomena alam, dan

mencadangkan jalan keluar atau alternatif kepada permasalahan yang dihadapi

oleh manusia dan masyarakat.

Satu ruang

intelektual dan falsafah yang praktikal akan membolehkan pertukaran dan

perdebatan, langsung mengurangkan proses-proses simplifikasi dan desakan

pelbagai versi totalitarianisme dan kecenderungan harfiah.

Membangunkan

Humanisme Kritis dalam Pendidikan Islam

Humanisme

kritis adalah pemikiran kritis yang harus wujud dalam cakerawala pemikiran

kita. Ranah agama juga harus dihidupkan dengan humanisme kritis ini, selain ia

harus juga menyangkuti ranah-ranah pendidikan, kebudayaan, politik, dan

kemasyarakatan.

Maka para

humanis zaman ini seperti Mohamed Arkoun telah mengenal pasti pentingnya projek

memikir ulang tradisi Islam atas sebab dua keperluan: pertama masyarakat Muslim

harus memikirkan masalah mereka sendiri yang telah menjadi sesuatu yang tidak

terfikir disebabkan oleh lamanya pemikiran yang bersifat ortodoks.

Kedua,

perlunya pemikiran kontemporari untuk membuka ranah-ranah dan penemuan baharu

dalam dunia ilmu lewat pendekatan lintas budaya dan displin ilmu, sewaktu

berhadapan dengan masalah kehidupan sejagat.

Hari ini, para

reformis Muslim melihat dimensi humanistik sebagai batu asas yang penting dalam

kehidupan keagamaan, teristimewa pendidikan agamanya.

Merekonstruksikan

kembali idea dan visi pendidikan agama adalah sama pentingnya dengan mengajukan

perubahan pedagogi kurikulum.

Soedjatmoko,

seorang pemikir Indonesia yang terkenal, dengan tuntas menunjukkan betapa

pendidikan agama itu penting dalam pembangunan negara-bangsa seperti di

Indonesia kerana menurutnya:

(1) ia

berusaha ke arah pemupukan beberapa ciri seperti keberanian untuk hidup

mandiri, mengambil inisiatif, sensitif terhadap hak-hak orang lain dan

keperluan kolektif dalam masyarakat dan umat manusia, sanggup untuk bekerjasama

demi kebaikan umum dalam proses perubahan sosial, tanpa takut kepada perubahan

yang sedang berlaku;

(2) berusaha

ke arah memupuk motivasi yang kental pada anak didiknya untuk mempelajari dan

memahami realiti sosial yang terdapat dalam masyarakat;

(3) berusaha

ke arah merangsang para pelajar untuk mempraktikkan apa yang mereka yakini;

(4) berusaha

ke arah integrasi dan sinkronisasi (penyelarasan) dengan pendidikan yang bukan

daripada jurusan keagamaan.

Pendek kata,

apabila membicarakan pemikiran Islam bukan sahaja harus mengambil kira tradisi

keintelektualan Islam yang berbagai, tetapi melihat aliran humanistik yang

harus terbangun dalam sistem pendidikan Islam kontemporari.

Selagi kita

tidak dapat mengaitkan soal pemikiran Islam dengan keperluan dan cabaran

kemanusiaan dan kezamanan, kita sebenarnya telah memutuskan pemikiran dan

pendidikan Islam dari nadi kerelevanannya.

Untuk kita

membangunkan sebuah gagasan falsafah pendidikan Islam, kita harus mengambil

kira kondisi semasa dan setempat, selain menimbangkan struktur sosioekonomi

masyarakat masing-masing.

Memetik

tanggapan Nurcholish Madjid, seorang pemikir Islam asal Indonesia, yang tekun

mengajukan gagasan kemanusiaan Islam, wajar kita menimbangkan bersama:

“Kerja

kemanusiaan atau amal soleh itu merupakan proses perkembangan yang permanen.

Perjuangan kemanusiaan berusaha agar perubahan dan perkembangan dalam

masyarakat selalu mengarah kepada yang lebih baik, lebih benar. Oleh sebab itu,

manusia harus mengetahui arah yang benar daripada perkembangan peradaban di

segala bidang."

"Dengan

perkataan lain, manusia harus mendalami dan selalu mempergunakan ilmu

pengetahuan. Kerja manusia dan kerja kemanusiaan tanpa ilmu tidak akan mencapai

tujuannya, sebaliknya ilmu tanpa rasa kemanusiaan tidak akan membawa

kebahagiaan bahkan mungkin menghancurkan peradaban.”

Di sinilah

humanisme kritis boleh menyumbang. Membicarakan aspek-aspek humanisme kritis

yang terlafaz dalam tradisi pemikiran Islam dari zaman sebelumnya, harus dapat

memacu kita untuk membangunkan pemikiran Islam yang moden, progresif dan

humanistik.

Itulah antara tugas umat Islam untuk benar- benar berdiri atas keyakinan bahawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan kitalah yang bersaksi dan bertindak ke arah itu, demi kesejahteraan umat manusia dalam alam ini. Inilah yang tertanggung ke atas kita hari ini.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan